「專家預測為什麼總是錯?」網酸:政府好心做壞事,專家全閉嘴

「專家預測為什麼總是錯?」網酸:政府好心做壞事,專家全閉嘴

【M傳媒 房產中心/專題報導】

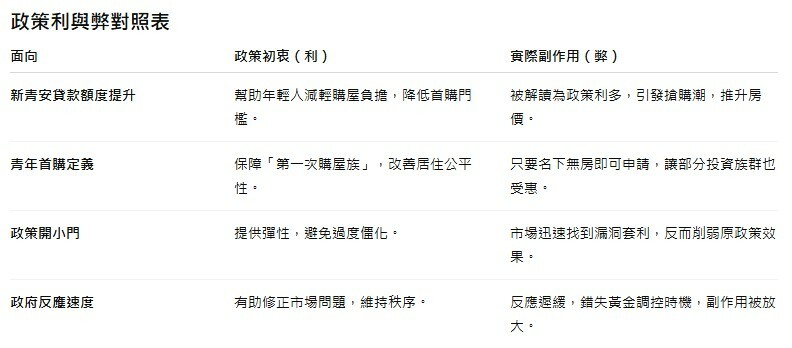

房市議題再度引爆爭論。網友質疑:「很多政策原本是好意,卻因人為操作與政策漏洞,最後反而帶來反效果。」以新青安貸款為例,政府將額度從 800 萬提升至 1000 萬,本意是協助年輕人減輕購屋負擔,卻被部分業者與買盤解讀成「政策大放水」,進而引發一波搶購潮,房價不降反升。

這樣的情況,也讓許多民眾開始懷疑:為什麼專家總是翻車?房地產市場裡,「專家說」幾乎成為最常見的開場白,但結果卻常常南轅北轍。背後的關鍵,不僅是數據與現實的落差,更牽涉到制度設計與政策執行的效率問題。

數據能解釋,卻難以預測

從學術角度來看,數據與模型本身並非無用,它們能協助我們理解市場趨勢。然而,當數據被拿來「預測」市場時,問題就出現了。歷史上,許多經濟學家在市場投資上慘敗,正因為市場運作牽涉人性,而人性常常是不理性的。房價所得比、少子化等數據確實有參考價值,但未必能直接推導出市場的走向。

換句話說,房市的「不合理」往往可以持續很久,而這才是真實世界最殘酷的一面。

政策初衷與市場操作的落差

網友舉例指出,青年首購原意是協助「第一次購屋族」,但實務上卻演變為「名下無房即可申請」,讓部分具備投資能力的人也能享受政策優惠。當市場將政策視為利多,搶購潮與炒作隨即出現,政策的美意被完全扭曲。

更嚴重的是,當問題浮現,政府機關的反應往往過於遲緩。從過去多項政策可以看到,一旦「開小門」後,市場會迅速找到漏洞,原本應有的管制效果反而被放大成傷害。

專家為何常被打臉?

專家經常高喊「市場會反轉」,但一次次被現實證明錯誤。原因在於,他們忽略了兩大因素:

1. 人性因素 : 買房不僅是經濟決策,更是心理與社會壓力的結果。

2. 政策干擾: 政府的一紙法規或補貼,往往瞬間改變市場供需結構。

當這些變數存在時,再完美的數據模型也可能失靈。專家分析的價值,在於幫助理解,而不是預言未來。

房市的難題,不只是專家翻車,而是政策與人性共同作用下的結果。當好政策遇上「小門」與「慢半拍」的修正,往往會從解方變成推手,讓市場更加失衡。專家數據的參考價值,應回歸「理解」而非「預測」,而政策制定者也應避免陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的循環。否則,每一次的善意出發,都可能演變成民眾口中的「完整負面效果」。