「買房送夜間俱樂部?網友苦笑:鄰居打牌聲大到牆壁在震」

「買房送夜間俱樂部?網友苦笑:鄰居打牌聲大到牆壁在震」

【M傳媒 生活中心/專題報導】

「小孩還小,需要安靜的環境,卻每天被鄰居的麻將聲吵到心累。」這是一位網友的無奈心聲。入住新家後,他發現隔壁幾乎天天打麻將,從晚上一路打到清晨,吵鬧聲與洗牌聲不斷干擾生活。雖然鄰居曾口頭表示「有問題可以反應」,但在他實際反映後,情況依然未改善,長期下來已對生活品質造成沉重壓力。

噪音問題不僅是「吵」 還是生活壓力來源

對於這樣的情境,許多網友直呼「這比遇到漏水還可怕」,因為房子硬體問題往往能修繕,但鄰居習慣卻難以改變。尤其對於家中有小孩的家庭而言,夜晚正是休息與學習的關鍵時段,長期睡眠被干擾,不僅影響身心健康,也可能衍生親子衝突與夫妻壓力。

專家指出,噪音問題往往不是單一事件,而是一種持續性的壓力來源。當生活環境長期無法安靜,居民容易產生焦躁、無力感,甚至影響居住滿意度,讓「買房夢」變成「困擾源」。

反映無效 凸顯社區自治困境

從這名網友的經歷來看,他並非未嘗試溝通,而是鄰居口頭應允卻無實際改善,這種「講一套、做一套」的態度,更讓人感到氣餒。法律上,依《公寓大廈管理條例》,住戶若有妨礙安寧情形,管委會本應協助調處;若未改善,仍可進一步報警,警方得依《社會秩序維護法》進行裁處。但實務上,多數居民擔心與鄰居撕破臉,加上舉證困難,往往選擇隱忍。

這也反映出社區自治的現實困境:管委會若消極,住戶便無法獲得有效保障。對於有心維護生活品質的住戶來說,「買房子」只是第一步,「能不能安心住下去」才是真正的挑戰。

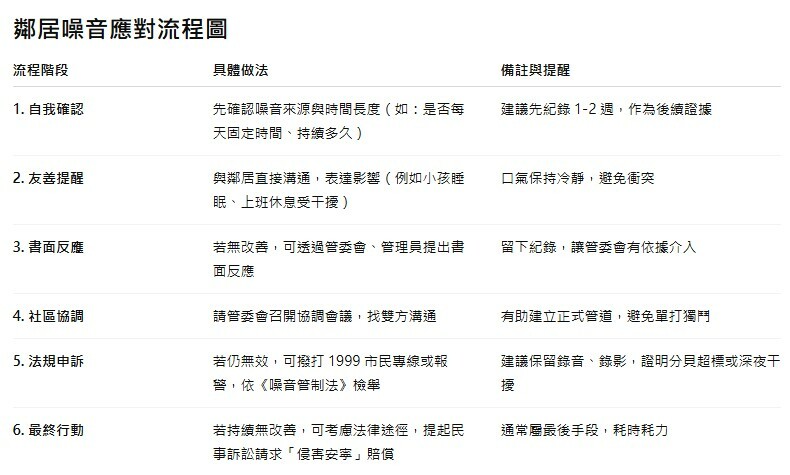

專家建議:蒐證、調解、依法處理

面對這樣的情況,專家建議居民可先行蒐證,例如錄音、錄影,並留下反映過程的紀錄,再透過管委會或社區會議提出正式陳情。若仍未改善,可考慮報警處理,由警方依規定介入。這樣不僅能避免「口說無憑」,也能讓問題進入制度化處理流程。

同時,若鄰居屢勸不聽,也可向當地環保單位申訴,要求進行噪音測試,進而透過公部門施壓,增加改善的可能性。

居住品質不該靠運氣

這起案例提醒我們,買房不僅要看地段、價格與屋況,更應關注「鄰居與社區氛圍」。再好的房子,如果環境無法保障安寧,也會讓居住品質大打折扣。

對這位網友而言,他的無力感來自於努力反映卻無改善,甚至開始懷疑「買房的選擇是否正確」。

這也是許多自住族的共同心聲:房子是人生最大投資之一,但安心與安靜,才是生活的真正價值。要解決問題,除了依賴制度與法律,更需要社區彼此尊重與自律。畢竟,鄰居間的關係,不應該是一場噪音的拉鋸戰,而是共同營造宜居空間的基礎。