走路自由VS居住安寧!老舊公寓隔音不足 千萬買房卻陷入噪音惡夢

走路自由VS居住安寧!老舊公寓隔音不足 千萬買房卻陷入噪音惡夢

【M傳媒房產中心/專題報導】

「每次樓上腳步聲響起,我的心臟就跟著陣痛。」這不是誇飾,而是許多台灣公寓住戶的真實寫照。有人花光積蓄買下人生第一間房,卻因樓上鄰居拒絕穿拖鞋走路,陷入長期的精神折磨。當「走路自由」遇上「居住安寧」,這場發生在樓板之間的無聲戰爭,正考驗著台灣集合住宅的居住品質與人際底線。

這位網友的求助文在網路上掀起熱議,短短數日累積上百則留言。許多網友分享相同經驗:即使與樓上溝通、請對方親自下來聽聲音,對方也只淡淡一句「走路難免」。這種「知道卻不改」的態度,正是噪音糾紛中最棘手的現實。

從建築角度看,台灣老舊公寓的樓板厚度多為15公分左右,隔音能力普遍不足。根據內政部《建築技術規則》,新建住宅的樓板衝擊音應低於58分貝,但多數老屋根本達不到。換句話說,即使是正常步伐,也可能讓樓下聽得清清楚楚。

噪音問題的解方可分三層。

第一層是源頭改善,像鋪地毯、穿軟底拖鞋、加裝地板墊,能顯著降低聲音傳遞;

第二層是結構隔音,例如加裝天花板隔音層,雖會犧牲些許屋高,但可有效緩解困擾;

第三層是心理防護,有人靠白噪音機、耳塞來維持睡眠品質。

不過,這類生活噪音往往游走在法律灰色地帶。

依《社會秩序維護法》或《公寓大廈管理條例》,除非音量超過環保署標準(日間57分貝、夜間47分貝),警方多半無法介入。即使提告,也難舉證或量化「精神損害」。這讓許多受害者陷入「報也沒用、忍又難受」的惡性循環。

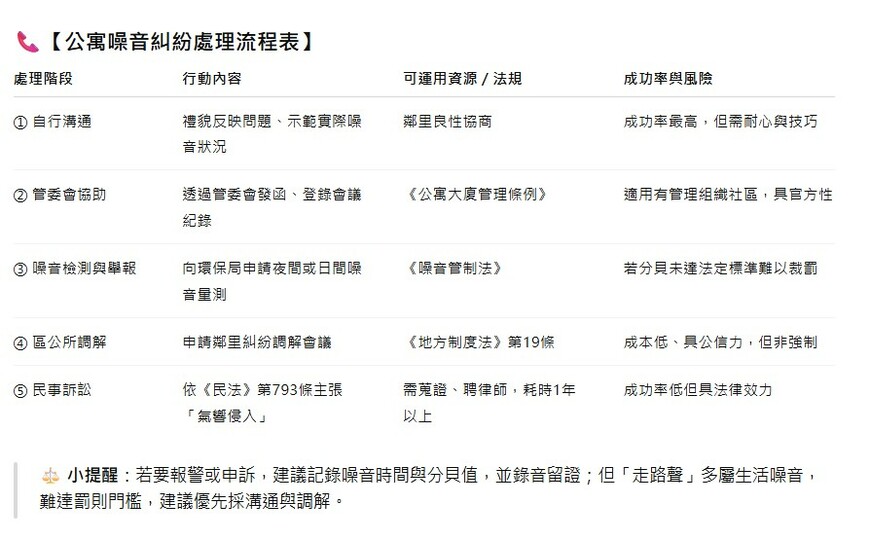

有網友建議,若屢勸不聽,可向「調解委員會」申請協調,或援引《民法》第793條「氣響侵入」規定主張權益。不過法律途徑曠日廢時,也可能讓鄰居關係決裂。

反而有不少案例顯示,「關係修復」才是最實際的解法。有人送上拖鞋、有人親手烘焙小點,甚至有住戶說:「我每週送麵包給樓上太太,兩個月後她主動換了軟底鞋。」善意,有時比法律更有力量。

M觀點

台灣人花一輩子買房,卻常買不到「安靜」兩個字。這起案例其實揭露一個更深層的居住矛盾,建築品質、社區教育與人際素養三者的斷層。政府應思考如何強化樓板隔音標準,並將噪音防制納入住宅設計的基本條件;民眾在購屋階段,也該學會檢視建築結構,而非只看裝潢。

而在法制完善之前,「軟性溝通」仍是現實中最有效的解方。當聲音穿越水泥樓板的同時,也在測試人與人之間的理解與包容。或許,學會共居,才是台灣高密度住宅環境中最重要的一堂「安靜課」。