公設比35%!管理費吃掉三分之一薪水 小宅族怒吼:我們買的是空中樓閣?

公設比35%!管理費吃掉三分之一薪水 小宅族怒吼:我們買的是空中樓閣?

【M傳媒房產中心/專題報導】

「買房時以為是25坪的家,住進去才發現只有16坪能用!」一位剛購入新北小宅的年輕工程師無奈地說。這不是個案,而是全台小宅族的共同心聲。當建商主打「精品小宅」的同時,高達35%的公設比正悄悄吞噬著台灣人的居住品質,讓「蝸居時代」從網路梗圖變成殘酷現實。

你的房子在縮水

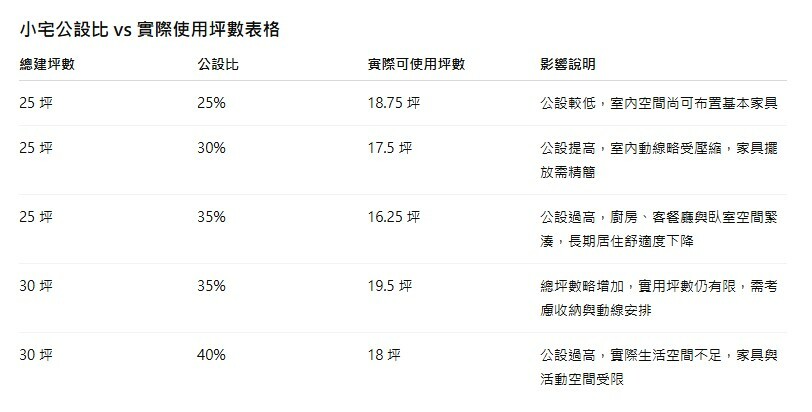

以市場上最熱銷的25坪小宅為例,若公設比達35%,意味著僅剩16.25坪的實際使用空間。這個數字還要再扣除陽台、雨遮,真正能擺放家具的「淨面積」可能不到15坪。等於花千萬買房,卻有近四成的錢花在「用不到」的公共空間上。

「現在的新建案,主臥室放得下雙人床就放不下衣櫃,客廳擺了沙發就沒走道」,室內設計師林小姐透露:「我經手的案例中,有八成小宅客戶都需要定製迷你家具,因為標準尺寸根本放不進去。」

管理費剝皮

更讓小宅族心痛的是,每個月還要為用不到的公共設施買單。以每坪80元管理費計算,25坪小宅每月要繳2000元管理費,其中高達700元是支付給幾乎不使用的健身房、游泳池與氣派大廳。

「我每天上班12小時,哪來的時間用健身房?」一位科技業購屋族苦笑:「但每個月還是要為這些華而不實的設施付錢,感覺就像被強制消費。」

建商獲利密碼

業內人士透露,高公設比其實是建商的「獲利密碼」。透過虛胖的公共空間,建商既能維持每坪單價不會過高,又能實質提高總銷金額。「同樣一塊土地,規劃高公設比的小宅產品,總利潤比低公設比的正常住宅高出兩成以上」,一位代銷業主管坦言。

居住正義變形

「小宅當道原本是為了實現居住正義,讓年輕人買得起房,現在卻變相成為建商獲利工具」,房產專家張教授批評:「當一個社會認為『16坪的千萬住宅』是正常現象時,我們離居住正義已經越來越遠。」

M觀點:

小宅熱潮不該成為居住品質下降的藉口。建議購屋族打破「坪數迷思」,與其追逐虛胖的公設,不如選擇「實坪實在」的中古屋,或優先考慮公設比低於30%的建案。政府也應正視此問題,推動「實坪計價」與「公設標準化」,避免建商透過浮濫公設墊高房價。記住,買房是為了提升生活品質,而不是讓自己住進一個連轉身都困難的「精品牢籠」。