公股行庫若限「扣繳憑單」為財力證明 首購族、攤商、自由工作者成最大受害者

公股行庫若限「扣繳憑單」為財力證明 首購族、攤商、自由工作者成最大受害者

【M傳媒房產中心/專題報導】

近日金融圈傳出,若公股行庫決議將財力證明嚴格限縮至「扣繳憑單」,一場房貸資格的風暴即將來襲。這項潛在政策雖有助銀行風險管控,卻可能將收入現金為主的攤商、接案自由的工作者,及財力單一的年輕首購族置於貸款無門的困境。

一、 潛在政策轉向:銀行風險管控的雙面刃

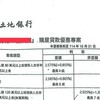

根據銀行內部風險評估,扣繳憑單因與報稅系統連動,被視為最具公信力的收入證明。對銀行而言,統一審核標準能大幅降低徵信成本與道德風險。

然而,這項便利銀行的措施,卻可能成為許多貸款人的財務枷鎖。現行實務中,銀行雖偏好扣繳憑單,但仍接受薪轉紀錄、所得清單等多種財力證明作為輔助評估。若未來全面限縮,將直接衝擊特定族群。

二、 潛在受衝擊族群:看不見的經濟支柱陷困境

自由工作者與接案族群首當其衝。這群「零工經濟」成員收入多以專案計價,往往無法提供傳統的扣繳憑單,儘管他們可能擁有遠高於基本薪資的收入。傳統市場攤商與小店東同樣面臨挑戰。他們的營收多為現金流,若無法提供符合銀行標準的扣繳憑單,即使有穩定經營數十年的實績,也難以證明自己的還款能力。

更令人擔憂的是年輕首購族的處境。根據財稅資料,25-35歲族群中有高比例任職於中小企業,這些公司的薪資結構複雜,常導致扣繳憑單與實際收入存在落差,使他們在新青安貸款申請上處於不利地位。

三、 潛在的連鎖反應:房貸市場與社會公平的雙重考驗

這項潛在政策不僅影響個人,更可能對整體市場產生連鎖反應。房仲業者觀察到,若此政策實施,低總價市場的買氣可能首當其衝,因為這正是財力有限的首購族主要目標。

同時,這也可能變相鼓勵民眾「美化帳面收入」,透過各種合法或遊走灰色地帶的方式製造扣繳憑單上的數字,偏離銀行希望透過財力證明了解客戶真實還款能力的初衷。

值得注意的是,這項討論正發生在新青安貸款放寬之際。政府剛宣布9月1日起新青安貸款不再計入《銀行法》72-2條限制,被視為對首購族的大利多。若此時公股行庫緊縮財力證明認定,將與政策鼓勵青年購屋的方向形成矛盾。

四、 潛在的解決之道:在風險與公平間尋找平衡

銀行業者私下透露,與其「一刀切」地限縮財力證明類型,更有效的方式是建立更細緻的評分系統,將不同職業別、收入來源的貸款申請人分類評估。參考國際經驗,英國的「Open Banking」系統允許銀行在客戶授權下,直接讀取其過去12個月的銀行流水,綜合分析收入穩定性,或是北美地區逐步接受的連續報稅紀錄,都是值得借鑑的替代方案。

M觀點 當「風險控管」成為鐵籠,關住的不只是貸款申請,更是社會流動的機會。

銀行重視風險管理無可厚非,但若簡化到只認一紙扣繳憑單,無異於放棄對真實還款能力的專業判斷。真正的風險管控,應建立在理解當代就業型態多元化的基礎上,設計更細膩、更貼近現實的評估機制。

與此同時,政策制定也需考量社會公平性。當公股行庫帶頭限縮財力證明,受衝擊最大的將是經濟底層與年輕世代,這與政府推動居住正義的方向明顯背道而馳。

完善的金融環境,應在銀行風險與民眾需求間取得平衡,而非以單一標準將特定族群排除在外。與其爭論該看什麼證明,不如回歸本質:銀行該如何真正了解客戶的還款能力?