自售屋主的惡夢!房仲電話轟炸成日常 民間疾呼立法設「防騷擾條款」

自售屋主的惡夢!房仲電話轟炸成日常 民間疾呼立法設「防騷擾條款」

【M傳媒房產中心/專題報導】

「刊登售屋資訊不到一天,就被打爆手機。」對許多想自行售屋的屋主而言,最大的敵人不是市場,而是電話那頭永不休止的房仲推銷。每天十幾通來電,有的假裝買方、有的苦勸簽約,甚至連半夜訊息都不放過。一位網友在臉書《賣房知識家》社團發文抱怨:「房仲比蟑螂還多,根本防不勝防!」貼文一出立刻掀起共鳴,無數自售屋主留言直呼「完全中槍」。

這位屋主的經驗並非孤例。幾乎所有嘗試自售的民眾都碰過「偽買家」冒充看屋,結果最後目的只是勸說簽委託書。有人被電話轟炸到崩潰,有人被逼得關閉刊登,甚至有人直接放棄自售。更糟的是,現行法規對這類「假買真推」的行為幾乎無可可罰,讓自售屋主陷入灰色地帶的困境。

業績壓力催生「騷擾文化」

台灣房仲密度高居全球之冠,業務員超過五萬人。激烈競爭下,每一件自售物件都成為兵家必爭的「獵物」。許多業務員為求業績,不惜以電話、簡訊、社群私訊等多重手段疲勞轟炸。一名房仲業內人士透露:「公司雖明令不得打擾屋主,但業績壓力逼人,一筆成交就能抵好幾個月生活費,很多新人寧願鋌而走險。」

然而,這種「搶物件文化」最終反噬產業形象。多數正規房仲也對同行行為感到頭痛。一名經營二十年的資深仲介坦言:「一顆老鼠屎壞了一鍋粥,我們反而被民眾誤解成都是詐騙集團。」

法規模糊、舉證困難 屋主投訴無門

根據《不動產經紀業管理條例》,雖規範仲介不得違法招攬,但對「騷擾」缺乏明確定義與罰則。只要房仲不直接詐欺,電話推銷幾乎無法可管。實務上,屋主要提告也困難重重。即使留下錄音、截圖、通聯紀錄,訴訟仍需耗時數月,最後多數人選擇息事寧人。這也讓不肖業者更加肆無忌憚。

民間呼籲立法 借鏡國外設「防騷擾條款」

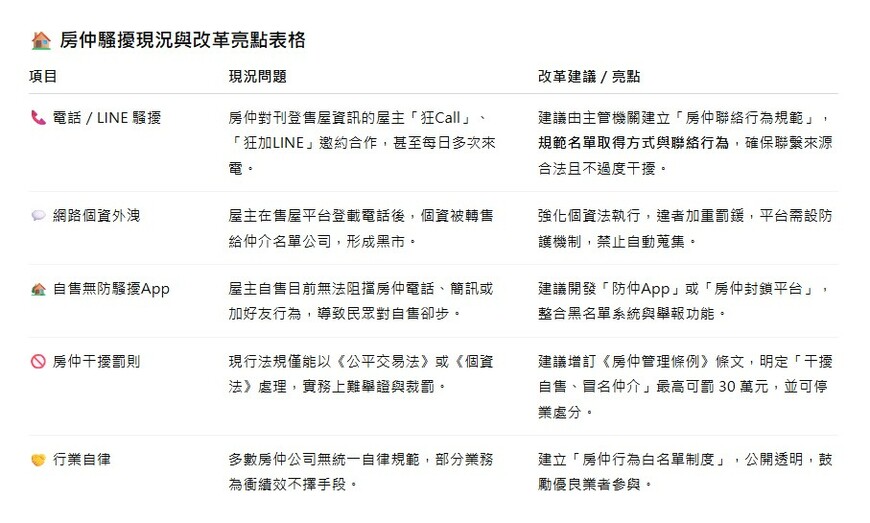

近來民間呼籲聲浪漸起,主張應明訂「房仲防騷擾條款」,明確規範房仲不得未經屋主同意主動聯繫,並建立檢舉與罰鍰機制。

有民眾在網路連署指出:「就像消費者有『拒絕推銷』權,屋主也該有『拒絕仲介干擾』的自由。」

參考國際經驗,美國多數州嚴禁房仲私自聯繫自售屋主;新加坡則要求所有仲介登錄中央系統,一旦違規,可能面臨吊銷執照。專家建議,台灣可借鏡這些制度,建立公開的「房仲行為登錄平台」,增加透明度與可追溯性。

數位轉型是出路

除了立法,產業改革也勢在必行。專家指出,房仲業應該轉向「專業服務」而非「人海戰術」。近年已有業者導入AI配對系統,透過大數據自動媒合買方與物件,減少主動開發壓力,讓屋主能安心自售。這類型創新顯示,唯有回歸專業、提升服務,房仲產業才能脫離「低信任陷阱」。

M觀點:房仲騷擾自售屋主,表面上是職業道德的崩壞,深層則是制度與文化失衡的反映。

當市場競爭失去秩序、法規追不上現實,最終受害的不是屋主,而是整個產業的公信力。立法設「防騷擾條款」是必要起點,但更關鍵的是建立三道防線,業者自律、制度監管、科技輔助。若能同時推進,房仲將不再被視為干擾者,而能回歸交易專業的本質。

對消費者而言,現階段也可透過實際行動自保:在刊登資訊中明確標註「拒收房仲來電」、使用封鎖騷擾App,或選擇具防護功能的平台。真正健康的房市生態,應該是屋主能自由賣屋、仲介以專業取勝、買方安心成交。這一天或許還不遠,只要社會願意共同正視並改變。